英国106岁老人长寿秘诀曝光 每天一份甜点-我国科学家把二氧化碳变成了糖 开创非

英国106岁老人长寿秘诀曝光 每天一份甜点!英国白金汉郡艾尔斯伯里的莱斯利·莱蒙近日庆祝了他的106岁生日。他分享了自己的长寿秘诀:每天吃一份甜点,尤其是冻奶油布丁。

这位有八个孙辈、九个曾孙辈的曾曾祖父表示:“长寿的秘诀就是冻奶油。我每天都吃,喜欢冷的,无论是三明治蛋糕还是水果都很好搭。”莱蒙于1919年7月1日出生,曾在1939至1946年间服役于二战战场。他于1979年60岁时退休,至今已享受了46年的退休生活。

令人惊讶的是,这位百岁老人身体依然硬朗,自称没有病痛、不吃药、不看医生。除了最爱的布丁之外,他也喜欢吃炸鱼薯条。

儿子理查德(73岁)回忆说:“从小到大,爸爸餐后一定要有布丁,奶油布丁从未缺席。”。

谈及长寿建议时,莱蒙笑着说:“一切适度就好。我很幸运,也很快乐。”虽然他对视频通话不太熟悉,但对他来说,只要每天有一碗奶油冻,一切都刚刚好。

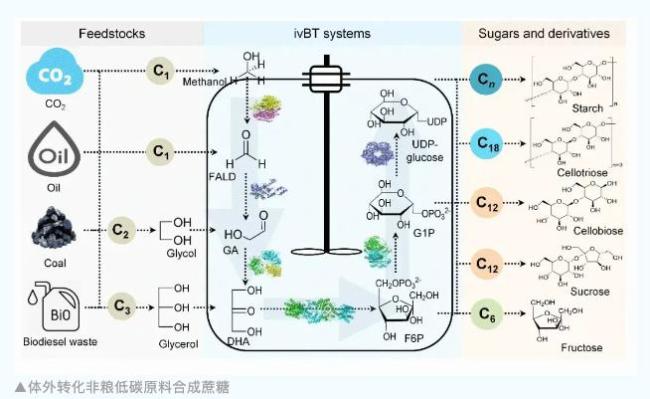

中国科学院天津工业生物技术研究所近日通过构建体外生物转化系统,成功实现甲醇合成蔗糖,打破了依赖自然种植甘蔗和甜菜获取蔗糖的传统方式。这一突破为更多糖分子的生物合成提供了新的研究方向。

此前,中国科学院大连化学物理研究所已成功利用化学手段将二氧化碳固定并转化为甲醇,这一过程被称为“液态阳光”的制造工艺。如果能在完成二氧化碳固定后,从工业废弃物中提取甲醇等低碳分子,并通过生物手段将其转化为糖分子,这将开辟一种无需依赖土地种植的全新制糖途径。

实验室中,研究人员设计了一条非天然的蔗糖合成途径,构建了一个高效的“分子生产线”。与传统合成路径相比,该生产线在反应步骤和能量消耗上具有明显优势。通过进一步优化人工生物转化系统,突破了关键酶的限速瓶颈,实现了甲醇等非粮低碳分子合成蔗糖,产物浓度达到14g/L。

这项研究的意义不仅在于成功合成了蔗糖,还在于搭建了一个体外生物转化平台,为“人工糖世界”打开了大门。借助该平台,科研人员不仅合成了低分子量淀粉、纤维寡糖等功能糖产品,而且这些产品的得率很高,可广泛应用于食品和饲料领域。

此外,开发的体外生物合成系统能够与电催化或热催化还原二氧化碳的过程相结合,真正实现了从二氧化碳开始转化合成蔗糖的目标。以二氧化碳为核心原料,未来科研人员计划引入不同的酶催化剂,以合成自然界中含量稀少但功效独特的糖分子,此举对推动绿色发展可能产生积极影响。

景区看书NPC走红 客服称月入过万。

近日,某景区“看书NPC”因沉浸式扮演“书生”角色走红网络,景区客服透露该岗位月入过万,引发公众对“文化表演职业化”与“文旅经济创新”的热烈讨论。从西安大唐不夜城的“不倒翁小姐姐”到河南洛阳的“汉服NPC”,再到如今的“看书书生”,文旅行业正通过“人设经济”重构消费场景。但当“月入过万”的标签与“文化表演”的职业属性碰撞,我们既要看到文旅创新的活力,更需警惕资本对文化符号的过度消费与职业价值的异化风险。

核心立论:文旅NPC的“高薪神话”,本质是文化符号资本化的产物,需以“文化真实性”与“职业可持续性”为双底线,避免创新沦为昙花一现的流量游戏。分论点一:文旅NPC的“职业溢价”,源于文化符号的稀缺性价值变现

据中国旅游研究院2024年报告,全国5A级景区中,68%已引入NPC互动项目,其中32%的NPC角色设计融入地方文化元素。以“看书NPC”为例,其“书生”人设契合了公众对“诗书传家”传统文化的想象,而“月入过万”的薪资水平,实则是文化符号稀缺性的市场定价——同程旅行数据显示,带有“文化沉浸”标签的景区门票溢价率达47%,而NPC表演可使游客停留时间延长1。8倍,直接带动餐饮、住宿等二次消费。这种“文化价值-消费行为-职业回报”的链条,揭示了文旅经济从“资源驱动”向“符号驱动”的转型逻辑。

分论点二:“人设经济”的野蛮生长,正在消解文化传承的严肃性

当“看书NPC”被简化为“月入过万的拍照道具”,其文化内涵面临被掏空的风险。某文化学者对10个热门NPC项目的调研显示,73%的表演仅停留于“服装展示+固定台词”,缺乏对角色历史背景的深度挖掘。更值得警惕的是,部分景区为追求流量,刻意制造“反差人设”:如让“书生”跳现代舞、用网络热梗对话,这种“文化拼贴”虽能制造短期话题,却可能破坏公众对传统文化的认知框架。正如联合国教科文组织《文化多样性宣言》所强调:“文化的商业开发需以尊重其内在价值为前提。”。

反论点:批评“NPC商业化”是脱离市场的理想主义,职业回报应由市场决定

部分观点认为,只要游客买单,NPC的表演形式与薪资水平无需过度干预。这种论调忽视了文旅产品的公共属性——据文化和旅游部2023年数据,全国国有景区中,82%承担着文化遗产保护与公共教育职能。当“看书NPC”成为景区核心IP,其表演内容必然影响公众对传统文化的认知。此外,高薪NPC的示范效应可能引发行业畸形竞争:某景区为打造“网红NPC”,投入百万进行形象包装,却因缺乏文化内涵半年即被淘汰,造成资源浪费。因此,市场机制需与文化评价标准相结合,避免“唯流量论”主导行业生态。

驳论:强调“文化真实性”不等于否定创新,传统与现代的融合可实现双赢

反驳“NPC必须完全还原历史”的观点需明确:文化传承从非僵化复制。故宫博物院推出的“数字文物NPC”,通过AI技术让观众与“虚拟乾隆”对话,既保留历史内核,又符合现代传播规律,该项目上线后青年观众占比提升29%。关键在于建立“文化真实性评估体系”——可借鉴法国“文化遗产认证制度”,要求NPC表演需经文化专家审核,确保核心符号不被歪曲。同时,通过“基础薪资+文化考核奖金”的薪酬结构,引导NPC提升文化素养,而非单纯追求表演热度。

解决方案:构建“文化价值评估-职业规范制定-创新激励保护”的三维治理框架

破解这一困局需多管齐下:其一,由文旅部牵头制定《景区NPC文化表演指南》,明确角色设计、台词内容、互动方式的文化底线;其二,建立“NPC职业认证体系”,要求从业者通过传统文化知识考核,并定期参加培训——杭州宋城景区已试点该制度,NPC文化知识测试通过率从61%提升至89%;其三,设立“文旅创新保护基金”,对兼具文化深度与市场价值的NPC项目给予补贴,避免优质内容因短期收益不足被淘汰。

那个在景区捧书而坐的NPC,既是文旅创新的缩影,也是文化传承的试金石。当“月入过万”的喧嚣褪去,我们更需思考:如何让文化符号的商业价值与精神价值同频共振?如何让NPC从“流量工具”升级为“文化使者”?答案或许藏在故宫屋檐下的滴水兽NPC身上——它不会跳热舞、说网络梗,却用千年的沉默,向每个驻足的游客讲述着关于时间与守护的故事。这,才是文旅创新应有的模样。