2万亿元的大生意瞄准年轻人的钱包 情绪消费的崛起

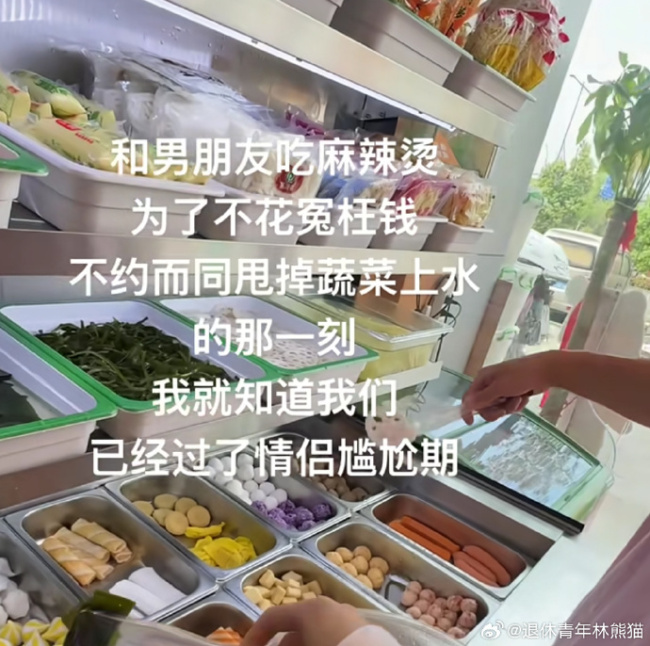

2万亿元的大生意瞄准年轻人的钱包 情绪消费的崛起!趋吉避凶的护身符、令人上头的盲盒、5元/杯的奶茶社交狂欢、溢价10倍的演唱会门票……在这场火热进行的消费革命中,人们试图花钱买来好情绪,赶走坏心情。情绪经济正在以前所未有的速度和花样重塑社会脉络。压力之下的人们急需低成本、见效快的情绪速效药,于是提供未知、刺激、仪式感等情绪的商品大行其道。

商家敏锐地将人类最古老的快乐、安全感、掌控欲与归属感进行分类、设计、定价并出售,从实体符号到虚拟偶像,从宠物互动到AI陪伴,无所不包。这种消费形态被称为“情绪消费”或“情绪经济”。数据显示,2013年以来,情绪消费相关产业年均复合增长率为12%,预计2025年中国情绪消费市场规模将突破2万亿元。

根据《2024中国消费趋势洞察报告》,受访的18—65岁人群中,有64.6%的人认为自己“更看重精神消费”,有48.9%的人认为“每周要有单独的时间找地方彻底慢下来放松”,还有44.2%的人“尝试过多巴胺穿搭”。消费者重新定义了消费,他们想要的是纯粹、持续的治愈力,不麻烦、不用付出也因而不会受伤的陪伴感,以及易得、即时的情绪快充。为喜欢的东西付钱,被称为“精神维护”。

日本学者三浦展在其著作《第四消费时代》中提到“创费”的概念——为创造自己的生活方式而消费。这一届年轻人正是“创费”观念的实践者,遵从内心需求,以“悦己”为诉求,希望活出简单、确定、不内耗的人生。

情绪消费指消费者通过购买达成情绪满足和心理补偿的行为。Z世代是其主要消费群体,他们在“内卷化”社会的压力下,通过消费行为寻求情绪纾解与精神归属。心理学视角来看,情绪消费是Z世代通过情境选择和认知改变实现情绪管理的策略。社会学视角来看,情绪消费商品成为数字化社交资本的载体,用于构建理想化人设。经济学视角来看,情绪消费被归类为“逃避型体验”,其价值在于短暂脱离现实压力。传播学视角来看,Z世代通过情绪消费填补线上社交的情感空洞,但可能加剧现实社交能力的退化。2万亿元的大生意瞄准年轻人的钱包 情绪消费的崛起 2万亿元的大生意瞄准年轻人的钱包 情绪消费的崛起