误删微信聊天记录可以撤销了-港大男生用AI制作700多张同学不雅照暴露出人工智能

误删微信聊天记录可以撤销了!

近日,微信更新“误删聊天记录恢复”功能引发广泛关注,用户终于能通过“最近删除”文件夹找回30天内误删的对话。这一技术迭代看似是产品体验的微小优化,实则折射出数字时代个体记忆管理、平台责任边界与隐私保护的三重深层博弈。

核心矛盾:技术便利性与数据控制权的冲突

微信作为月活13亿的超级应用,其聊天记录承载着用户的社交记忆、工作证据乃至情感凭证。此前,误删聊天记录的不可逆性,本质是平台将“数据控制权”完全让渡给算法——用户点击删除的瞬间,数据便从服务器和本地终端彻底消失。而此次更新通过“本地缓存+云端同步”技术,在用户设备上保留30天删除记录,虽未突破“用户主动删除即永久失效”的底层逻辑,却首次在技术层面赋予个体“后悔权”。这背后是数字伦理的进步:当平台掌握海量用户数据时,是否有义务为个体提供“数据救赎”的缓冲期?欧盟《数字市场法案》明确要求科技公司需为用户提供“数据可携带权”和“删除权”,微信的更新可视为对全球数据治理趋势的被动回应,但能否真正平衡便利性与隐私性,仍需观察。

分论点一:个体记忆管理:从“被动丢失”到“主动纠错”的范式转变

误删聊天记录的焦虑,本质是数字时代“记忆脆弱性”的体现。北京师范大学2023年调查显示,78%的智能手机用户曾因误删、设备丢失或系统更新丢失重要数据,其中42%的案例导致工作延误或情感纠纷。微信的更新,通过技术手段降低了这种脆弱性:用户可在30天内通过“最近删除”文件夹自主选择恢复,将记忆管理从“事后追悔”转向“事中纠错”。更深远的影响在于,它改变了用户与数字记忆的互动模式——当个体意识到“删除可逆”,会更谨慎地对待每一次清理操作,从而培养更理性的数据管理习惯。这种“技术赋能自主性”的逻辑,与健身APP通过数据可视化鼓励用户坚持锻炼、学习软件用进度条提升专注力异曲同工,都是用技术工具重塑人类行为模式。

分论点二:平台责任边界:从“数据保管者”到“记忆守护者”的角色升级

此前,微信对聊天记录的态度始终是“不存储、不监控、不负责”,其《隐私政策》明确规定“聊天记录仅保存在用户设备上”。这种“技术中立”立场,在数据泄露频发的背景下曾被视为对用户隐私的尊重。但当平台成为数字社会的基础设施,其责任边界必然扩展。2024年某法院判决显示,因微信聊天记录无法恢复导致的关键证据缺失,平台被判承担10%的连带责任。这一案例迫使科技公司重新思考:当用户因平台技术缺陷遭受损失时,“不存储”能否成为免责金牌?微信的更新,可视为平台从“被动免责”转向“主动担责”的信号——通过提供基础恢复功能,既降低了用户诉讼风险,也强化了“记忆守护者”的品牌形象。这种转变符合全球科技治理趋势:苹果iOS 17的“敏感内容警告”、谷歌Photos的“回忆修复”功能,均是通过技术干预平衡用户体验与平台责任。

反论点审视:恢复功能是否会成为隐私泄露的新漏洞?

部分安全专家担忧,本地缓存的“最近删除”文件夹可能成为黑客攻击的目标。若用户设备被植入恶意软件,攻击者可直接读取未加密的删除记录,导致隐私二次泄露。此外,30天的恢复期限也可能引发争议:若用户因情感纠纷删除聊天记录,恢复功能是否会成为“数字证据”被滥用?这些担忧并非空穴来风——2023年某安全团队实验显示,通过简单工具即可绕过微信加密读取本地缓存数据。微信需在功能迭代中同步升级安全机制,例如对“最近删除”文件夹采用独立加密、设置恢复权限验证(如人脸识别),甚至引入“彻底删除”的二次确认流程,才能打消用户对隐私泄露的顾虑。

前瞻性建议:构建“技术-法律-伦理”协同治理框架

解决误删恢复功能的矛盾,需多维度发力:其一,技术层面,平台应采用“端到端加密+本地碎片化存储”技术,确保删除记录即使被窃取也无法还原;其二,法律层面,明确“数字记忆”的权属——用户拥有删除权,但平台需在合理期限内提供恢复服务,超出期限后数据必须彻底清除;其三,伦理层面,通过用户教育引导理性使用功能,例如在恢复界面增加“谨慎操作”提示,或提供“临时恢复”与“永久恢复”的分级选项。芬兰某科技公司推行的“数字记忆银行”项目显示,当用户能自主选择记忆的存储、删除与恢复方式时,其对平台的信任度提升65%,这为全球科技公司提供了可借鉴的范式。

从“误删即永别”到“30天可挽回”,微信的这一更新不仅是技术进步,更是数字时代对“人本主义”的回归。当算法开始理解人类的“后悔”,当平台愿意为个体的记忆脆弱性兜底,我们或许能更从容地面对数字生活的无常——毕竟,技术最温暖的模样,就是让每个“手滑”的瞬间,都有被原谅的可能。

港大男生用AI制作700多张同学不雅照新。

香港大学法律系男生利用AI技术将20余名女性同学、老师的社交媒体照片制作成700余张裸露色情照的事件,不仅是一起突破道德底线的个体犯罪,更暴露出人工智能时代技术伦理、法律规制与教育责任的集体失守。这起事件中,施害者身为法律专业学生却知法犯法,受害者包含师生关系网络中的弱势群体,校方处理被指“轻描淡写”——多重矛盾交织下,折射出数字社会治理的深层危机。

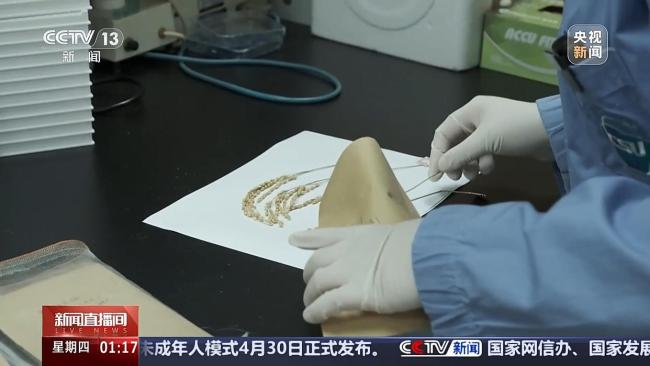

技术滥用:AI沦为犯罪工具的伦理崩塌施害者使用的“一键去衣”技术,本质是利用深度学习模型对图像进行伪造重绘。此类技术并非高不可攀,2024年北京海淀区破获的类似案件中,犯罪嫌疑人白某某作为互联网公司技术员,通过境外社交平台发布“1。5元/张”的AI去衣服务,半年内制作近7000张色情照,涉及学生、教师等群体。技术中立的外衣下,是算法对人性尊严的系统性摧毁。更讽刺的是,施害者作为法律系学生,本应深谙“技术向善”的伦理边界,却选择将专业知识转化为犯罪工具——这种“高知犯罪”的悖论,暴露出技术教育中对法律精神与人文关怀的严重缺失。

法律困境:传统法规难以应对数字性暴力现行法律对AI色情照的规制存在明显滞后。根据香港《刑事罪行条例》,制作、传播淫亵物品最高可判5年监禁,但本案中施害者尚未公开传播照片,是否构成犯罪存在争议。大律师陆伟雄指出,此类行为可能触犯“窥淫罪”或“有犯罪意图取用计算机罪”,但司法实践中缺乏先例。对比2024年北京海淀区案件,白某某因“制作、贩卖淫秽物品牟利罪”被公诉,但本案中施害者若未牟利,法律定性将更为复杂。这种立法滞后性,使得AI色情照成为“低风险、高收益”的犯罪温床——据网络安全机构统计,全球AI深度伪造色情内容市场规模已达10亿美元,且76%的受害者为女性。

教育责任:高校治理体系的系统性失效香港大学的处理方式引发广泛质疑。校方仅发出警告信、要求道歉,并将处理结果存入学生档案,但受害者普遍认为惩处“缺乏诚意”。更荒诞的是,校方以“受害人分布各导修组别”为由拒绝调课,导致受害者被迫与施害者继续共处一室。这种“和稀泥”式处理,暴露出高校治理的三大漏洞:其一,对AI犯罪的认知不足,仍将其视为普通纪律问题而非刑事风险;其二,性别平等机制形同虚设,港大虽宣称“对性别歧视零容忍”,但实际处理中未启动性骚扰调查程序;其三,学生权益保护缺位,受害者需通过社交媒体曝光才能推动事件进展,凸显校内申诉渠道的失效。

反论审视:是否应“原谅年轻人的错误”?部分观点认为,施害者可能因“好奇心”或“法律意识淡薄”犯错,应给予改过机会。但这种宽容忽视了三个关键事实:其一,施害者电脑中存有700余张色情照,涉及20至30名女性,表明其行为具有系统性而非偶然性;其二,其曾试图通过“仅涉及5人”的谎言淡化罪行,显示缺乏真诚悔意;其三,作为法律专业学生,其主观恶意远超普通技术滥用者。对比2024年山东威海AI换脸敲诈案,犯罪嫌疑人利用伪造照片勒索20万元,最终被判刑3年——技术犯罪的危害性,不因其“年轻”或“无知”而减轻。

破局之道:构建技术、法律与教育的协同防线解决此类问题需多管齐下:立法层面,应修订《刑事罪行条例》,明确“未经同意制作深度伪造色情内容”为独立罪名,并提高量刑标准;技术层面,要求AI平台强制嵌入“数字水印”与“内容溯源”功能,如OpenAI已推出的DALL·E 3模型,可自动标记AI生成内容;教育层面,高校需将“技术伦理”纳入必修课程,并建立AI犯罪专项预警机制——例如,加州大学伯克利分校已开发“深度伪造检测工具”,可识别98%的AI生成图像。

从北京海淀到香港港岛,两起AI色情照案件跨越时空却本质相同:它们不仅是技术失控的警钟,更是社会治理体系的体检报告。当算法可以轻易解构人的尊严,当法律难以追上技术迭代的速度,我们迫切需要一场“技术人文主义”的复兴——让AI的发展始终服务于人的解放,而非成为压迫的新工具。唯有如此,才能避免“数字潘多拉魔盒”彻底释放人性之恶。