《一线》 20250711 “临床试验用药”流出疑云及未来一周我国中东部持续高温

本期节目主要内容: 李忠美是一名宫颈癌患者。2025年5月,她向媒体爆料,称自己在医生的推荐下从一名医药代表的手里花了7万多元购买了一种名为“卡度尼利单抗注射液”的免疫治疗药物,然而使用之后产生了严重的副作用。更让她无法接受的是,她在随后求医的过程中意外得知,这种药竟然绝大部分都是不该在市场上流通的临床试验用药。(《一线 “临床试验用药”流出疑云)?。

近期,副热带高压影响下,我国中东部地区将迎来大范围高温天气。从7月11日至17日,高温强度将逐渐增强,尤其在14日至16日期间达到高峰。预计河南、山东等近十个省份的气温可能突破40℃,民众需注意防暑降温。

最近几天,中东部地区的高温闷热天气明显增多。东北至江南、华南多地出现了35℃以上的高温,伴随高湿度,给人带来强烈的闷热感。值得注意的是,东北地区的闷热程度较为罕见,如长春的最低气温达到了26。7℃,刷新了当地自1951年以来的历史纪录。

未来一周内,随着副热带高压的加强和西伸,与大陆高压共同作用,西北地区东部到华北、黄淮等地的暑热将进一步加剧。南方地区从13日起也将经历更多更强的高温天气,高温加上高湿度,如同“蒸桑拿”。

此次高温天气不仅持续时间长,而且强度大。陕西、河北、河南、山东、安徽、湖北、湖南、四川、重庆等地均可能出现超过40℃的酷热天气。

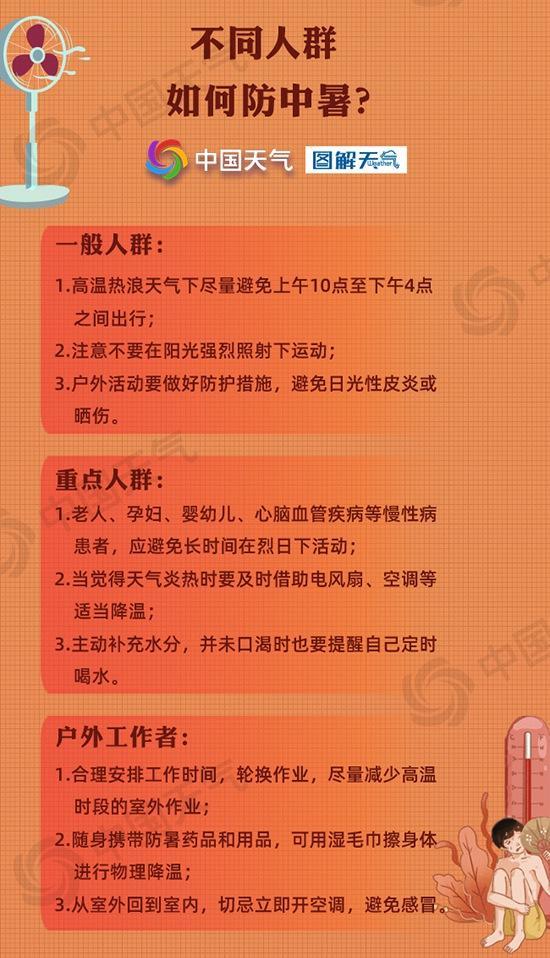

面对高温天气,公众应采取措施降低中暑风险,比如使用空调保持室内凉爽,及时补充水分,穿着轻便宽松的衣服,并尽量避免在上午10点至下午4点这一高温时段进行户外活动。如果出现头晕、乏力、多汗或皮肤灼热等症状,应及时服用解暑药物,必要时尽快就医,防范热射病的发生。

奶奶频繁亲吻孙子致其患亲吻病。

江苏淮安一名8岁男童因奶奶在口腔溃疡期间频繁亲吻,导致感染EB病毒引发“亲吻病”,持续高热、颈部出现鸽子蛋大小肿块,最终确诊为传染性单核细胞增多症。这一事件看似是家庭亲密互动的意外,实则撕开了公共卫生教育缺失、代际育儿观念冲突以及病毒传播认知盲区的深层裂痕。

医学事实:EB病毒的“隐秘传播链”与儿童免疫脆弱性EB病毒作为“亲吻病”的病原体,其传播特性与儿童生理特征形成致命组合。研究显示,我国90%以上的成年人携带EB病毒,但因免疫系统成熟,病毒通常处于潜伏状态。然而,儿童免疫系统尚未完善,尤其是3-10岁群体,感染后出现症状的概率高达70%。淮安男童的案例中,奶奶的口腔溃疡成为病毒释放的突破口——破损的黏膜使病毒载量激增,而儿童颈部淋巴结作为免疫系统“前哨站”,成为病毒攻击的首要目标。更值得警惕的是,EB病毒不仅引发急性症状,还与淋巴瘤、鼻咽癌等恶性疾病存在长期关联,世界卫生组织将其列为Ⅰ类致癌物。这种“隐性杀手”的特性,使得一次看似温情的亲吻可能成为健康隐患的起点。

代际冲突:传统情感表达与现代卫生观念的碰撞“亲吻病”事件暴露出代际育儿观念的尖锐矛盾。祖辈对“亲密接触”的执念,源于农耕社会“肌肤相亲=情感联结”的传统认知,而年轻父母则受现代医学影响,更强调“物理距离=健康安全”。这种冲突在独生子女家庭尤为突出:当四个老人围绕一个孙辈时,情感表达的竞争往往演变为对“亲密接触权”的争夺。某三甲医院儿科调查显示,68%的祖辈认为“亲吻是表达爱意最直接的方式”,而仅32%接受“减少亲吻以降低感染风险”的建议。更深层的问题在于,部分祖辈将“拒绝亲吻”等同于“情感疏离”,甚至以“你们小时候我也是这么带大的”为由,抵制科学育儿理念。这种情感绑架,使得年轻父母在健康教育与亲情维护间陷入两难。

公共卫生教育:从“个体警示”到“全民认知”的缺位尽管EB病毒感染率极高,但公众认知率不足15%。淮安男童的案例中,家人最初误判为“腮腺炎”,暴露出基层医疗对病毒性疾病的鉴别能力不足。更严峻的是,预防知识的传播存在结构性断裂:医院产检手册重点强调“母婴传播疾病”,却鲜有提及“亲吻传播”;幼儿园卫生课程覆盖手足口病、流感等常见病,却对EB病毒只字未提;社交媒体上,祖辈分享的“育儿经验”中,“亲吻安抚法”仍被广泛推崇。这种认知真空,使得许多家庭在病毒面前“裸奔”——哈尔滨医科大学附属第二医院感染科统计显示,2024年该院接诊的“亲吻病”患儿中,83%的家属在发病前未听说过EB病毒。

破局路径:从“禁止亲吻”到“科学互动”的范式转换解决这一问题,需构建“医学指导+代际沟通+社会支持”的三维防御体系。医学层面,应将EB病毒检测纳入儿童常规体检,对高风险家庭(如祖辈有口腔疾病、免疫缺陷者)提供免费筛查;教育层面,可开发“祖辈版”科普动画,用方言讲解病毒传播原理,或组织“隔代育儿工作坊”,通过情景模拟化解观念冲突;社会层面,社区可设立“亲子互动区”,配备消毒设施与替代性情感表达工具(如卡通贴纸、拥抱玩偶),满足祖辈的情感需求。更重要的是,需重塑“爱”的表达逻辑——当年轻父母用“飞吻”“击掌”替代亲吻时,这不仅是健康选择,更是对儿童主体性的尊重:孩子的身体,理应由他们自己决定与他人的亲密程度。

淮安男童的肿块终将消退,但“亲吻病”引发的思考不应止步。当我们在讨论“能否亲吻孩子”时,真正需要审视的是:在科技高度发达的今天,为何最原始的情感表达方式仍成为健康隐患?答案或许在于,我们尚未学会用科学的方式爱孩子——真正的爱,不是将自我需求强加于人,而是尊重对方的边界,哪怕对方只是8岁的孩童。