“人造太阳”离我们有多远 聚变能研发新阶段

太阳每秒钟释放的能量,可供全人类使用约70万年。模拟太阳产生无尽的清洁能源成为人类的“终极能源梦想”。实现这一梦想面临诸多挑战,当前全球及我国的研发进展备受关注。

自然界中,核聚变现象并不陌生。太阳持续进行氢原子核聚变为氦核并释放巨大能量的过程。然而热点话题,地球缺乏维持这种反应所需的高温高压环境。要实现可控核聚变,需要将氘氚等离子体加热至超1亿摄氏度,约为太阳核心温度的6至7倍,才能克服原子核间的库伦排斥力,使其发生持续聚变。可控核聚变涉及等离子体物理、核工程、材料科学等多个领域的难题,是迄今人类构想的最复杂能源系统之一。

一旦成功点燃可控聚变的“火炬”,其影响将远超技术突破本身,带来全局性、系统性的深刻变革。作为理论上取之不尽、用之不竭的终极清洁能源,聚变能将从根本上破解人类对化石燃料的依赖,并带动超导材料、人工智能控制等前沿领域集群发展。

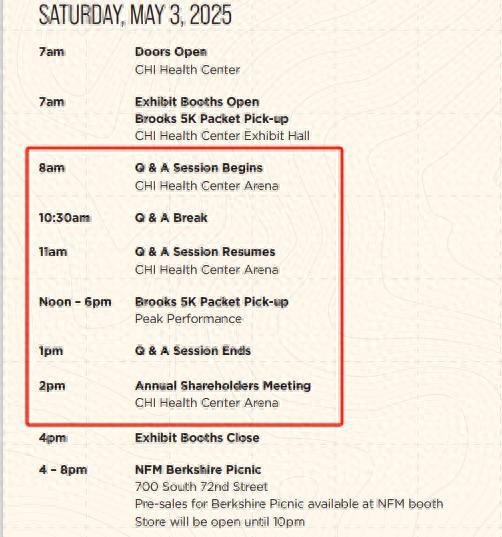

目前,全球聚变能研发已进入多路径并行、快速迭代的新阶段。主流技术路线分为磁约束和惯性约束两大类。磁约束通过强磁场将高温等离子体稳定约束在真空容器内,实现长时间持续反应,托卡马克和仿星器是其主要装置类型;惯性约束则利用高能激光或粒子束在极短时间内压缩并加热燃料靶丸,使其达到聚变条件。国际热核聚变实验堆(ITER)是目前全球规模最大的聚变科研工程,由多国合作建设,项目2020年启动组装,成功后将证明磁约束聚变科学与工程技术的可行性,为未来示范电站奠定基础。

中核集团科技带头人黄梅介绍,该集团正按照“实验堆—示范堆—商业堆”开展聚变堆的研发。预计在2027年左右开展燃烧等离子体实验,在相关技术成熟之后开始先导堆的建设,演示聚变能输出后再开始商业堆建设。“人造太阳”离我们有多远 聚变能研发新阶段 “人造太阳”离我们有多远 聚变能研发新阶段