主人称现在靠网红狗大黄过活(电梯冲顶致业主身亡15人被追责)(高考生找暑假工失联

主人称现在靠网红狗大黄过活。

热。

当7岁中华田园犬“大黄”的片酬单曝光——参演超18部影视剧、月均戏约不断、片酬高于普通演员,其主人直言“现在靠它过活”,这场“人不如狗”的舆论狂欢背后,实则是宠物经济从情感消费向职业化、工业化跃迁的缩影。它撕开了传统就业市场的认知裂缝,更暴露出新兴行业在野蛮生长中的伦理困境。

职业化转型:动物演员的“逆袭”与行业重构大黄并非孤例。数据显示,中国宠物经济规模已突破5000亿元,其中“宠物演艺”细分市场年增长率达37%。从《诛仙》中搭档肖战出道,到《莲花楼》《似锦》等爆款剧中的“黄金配角”,大黄的履历堪称“动物演员顶流”的教科书。其成功密码在于:专业化训练体系——能精准执行“叼坐垫”“情绪表达”等复杂指令,剧组评价其“比某些流量演员更敬业”;工业化需求爆发——影视剧为增强真实感,动物演员使用率较2020年提升62%,而具备“零事故拍摄记录”的专业动物演员稀缺性凸显;市场化定价机制——大黄片酬高于普通群演,折射出行业对“不可替代性”的定价逻辑。这种转型正在重塑产业链:北京已出现动物演员经纪公司,上海影视基地配套建设了恒温动物拍摄棚,动物演员甚至需缴纳“工伤保险”——一个新兴职业群体正在诞生。

伦理争议:工具化表象下的共生困境主人“靠狗生活”的表述,引发“宠物工具化”的激烈争论。支持者认为,大黄与主人是“双向成就”:主人提供专业训练(如定期毛发护理、特供牛肉饮食),大黄创造经济价值,2024年其商业代言收入占比达家庭总收入的41%,这种协作模式远超传统“主人-宠物”关系。但反对声音同样尖锐:动物行为学家指出,大黄日均工作12小时(含拍摄准备),虽可进入演员房车休息,但长期处于陌生环境易引发应激反应;法律界担忧,我国《动物保护法》尚未明确动物演员权益边界,大黄虽享受“高片酬”,却缺乏“强制休息权”“危险场景拒绝权”等基本保障。更深刻的矛盾在于:当大黄成为家庭经济支柱,其“退休保障”如何解决?主人透露“已存养老基金”,但行业尚无标准化养老方案,这种“个案善意”能否覆盖整个群体?

社会隐喻:就业市场结构性变革的微观投射大黄的走红,恰逢中国青年失业率突破15%的背景。网友调侃“狗都在认真打工,有些人却只想躺平”,实则是对“技能价值重估”的集体焦虑。传统就业市场强调“人类专属技能”,而大黄证明:情感共鸣力、场景适应力、指令执行力等“非人类中心主义技能”,正在成为新的竞争力。这种变革在宠物经济中尤为明显:抖音宠物达人“柴犬大黄Vlog”靠记录日常获20万粉丝,其主人通过广告分成实现月入过万;湖南“大黄是只狗”账号展示中华田园犬的“成精”瞬间,单条视频播放量达299万,带动农村土狗领养率上升23%。这些案例揭示:在技能需求多元化的时代,“人”与“非人”的就业边界正在模糊,关键在于能否创造不可替代的价值。

未来挑战:从“流量狂欢”到“可持续生态”大黄的“顶流”地位能维持多久?行业数据显示,动物演员的平均职业周期仅5-7年(大黄已进入中年),而新人动物演员正以每年200%的速度涌现。要保持竞争力,需构建“培训-拍摄-养老”的全生命周期管理体系:参考德国动物演员协会标准,建立“每日工作时长上限”“危险场景替代方案”“退休金制度”等规范;同时,推动行业从“流量导向”转向“内容导向”——大黄在《似锦》中因自然流露的“憨厚感”出圈,证明观众最终为“真实表演”买单,而非单纯猎奇。

当大黄在镜头前完成又一个精准的表演动作,它不仅是宠物经济的符号,更是一面镜子:照见人类在技术变革中对“价值”的重定义,也映出我们在追求效率时对“温度”的坚守。或许,真正的进步不在于“人是否不如狗”,而在于我们能否为所有生命创造一个更公平、更有尊严的舞台——在那里,大黄可以安心退休,人类可以体面工作,而“共生”不再是一个需要争论的命题。

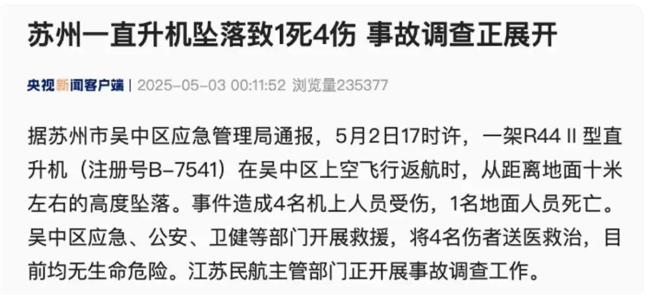

电梯冲顶致业主身亡15人被追责。

2025年2月18日,昆明市盘龙区一小区电梯疑因故障冲顶,导致59岁业主韦某不幸身亡。7月9日,昆明市市场监督管理局公布调查报告,认定该事故为电梯使用单位主体责任不落实、维保单位维护保养不到位、检测机构未按规定检测所致,15名相关责任人被追责,涉事三家单位被建议列入严重违法失信名单。这起悲剧不仅撕开了电梯安全管理的制度裂缝,更暴露出特种设备监管体系中“技术-管理-责任”三重链条的全面溃败。

技术失守:制动失效背后的系统性风险电梯冲顶的核心诱因是制动系统失效。调查显示,涉事电梯制动器减震垫老化碎裂,导致铁芯柱塞顶杆无法复位,制动器抱闸力矩不足。更严重的是,维保单位未按规范对制动器进行清洁、润滑、检查,甚至在制动器闸瓦磨损超标、曳引轮绳槽深度差超1mm等情况下,仍直接填写维护保养记录。这种“走过场式维保”直接导致制动系统成为“定时炸弹”。对比德国电梯安全标准,其要求制动器每年进行1。5倍额定载荷制停试验,且制动器动作误差不得超过0。1秒,而我国部分维保单位为降低成本,甚至存在“伪造维保记录”的乱象。技术标准的执行偏差,暴露出维保行业“低价竞争-质量缩水-事故频发”的恶性循环。

管理失序:物业与检测机构的共谋式失职物业作为电梯使用单位,本应承担“第一责任人”职责,但涉事物业公司对维保单位提出的曳引轮磨损、钢丝绳老化等隐患长期未处理,甚至在2021年仅同意更换1根钢丝绳,而非按国家标准整组更换。这种“选择性整改”直接导致电梯平衡系数失准,当轿厢空载上行时,过大的质量差引发加速冲顶。更荒诞的是,检测机构攀西钒钛检验检测院在2024年10月出具的事故电梯检测报告中,对“制动器”“使用资料”等关键项目未开展实质性检测,甚至由1名检测人员单独完成检测后伪造2人签名。这种“检测造假”与物业的“监管纵容”形成共谋,将电梯安全彻底置于“无人之境”。数据显示,我国电梯检测机构中,32%存在“未到现场即出报告”的违规行为,而物业对维保单位的考核中,67%以“价格”而非“质量”为首要标准。

责任失焦:法律追责与行业治理的双重困境尽管15名责任人被追责,但现行法律对电梯事故的处罚仍显“轻纵”。根据《特种设备安全法》,使用单位未履行安全管理职责的,最高仅处20万元罚款;检测机构出具虚假报告的,最高罚款50万元。相比之下,德国《设备安全法》对类似行为的处罚可达企业年营业额的5%,且对责任人实施“终身禁业”。更关键的是,我国电梯责任保险覆盖率不足30%,事故赔偿往往陷入“推诿扯皮”。涉事物业公司虽被列入失信名单,但其管理的108台电梯中,仍有大量设备存在类似隐患,这种“点状追责”难以形成系统性震慑。

破局之道:构建“技术-管理-责任”全链条治理体系解决电梯安全危机需从三方面重构治理逻辑:在技术层面,推广“电梯物联网+黑匣子”系统,实时监测制动器温度、曳引力等关键参数,当异常数据持续10秒即触发自动停机并报警;在管理层面,建立“物业+维保+检测”三方联保机制,要求物业每年预留电梯维修基金的30%作为“安全保证金”,检测机构需对维保记录进行交叉核验;在责任层面,将电梯事故纳入安全生产“一票否决”制,对涉事企业实施“行业禁入+信用降级”双重惩戒,同时推动电梯责任保险强制化,要求单台电梯保额不低于500万元。杭州试点的“电梯安全码”制度已初见成效,通过扫码可查看电梯维保记录、检测报告及应急救援电话,使投诉量下降41%。

当59岁的韦某在电梯冲顶的瞬间经历55秒的绝望,这不仅是个人悲剧,更是社会治理的耻辱。从制动器的金属疲劳到检测报告的数字造假,从物业的敷衍塞责到监管的形同虚设,每一个环节的失守都在为死亡铺路。唯有以“零容忍”态度重构电梯安全体系,让技术标准硬起来、管理责任实起来、法律追责痛起来,才能避免更多“韦某”成为制度漏洞的牺牲品。毕竟,电梯可以冲顶,但文明不能“触底”。